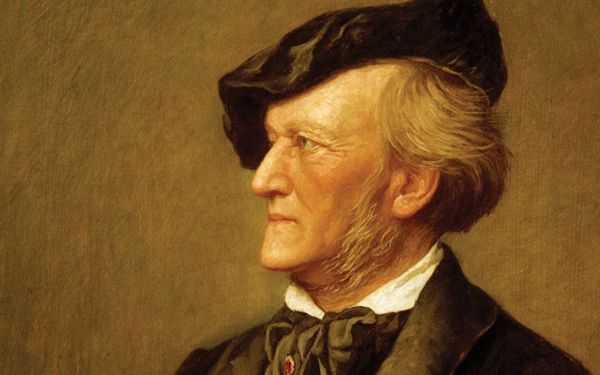

Em minha última contribuição para o Portal, falamos sobre a aparente inabilidade da música, enquanto expressão artística, de manifestar significados objetivos. Como exemplo central, utilizamos a suíte The Planets, de Gustav Holst, apontando o esforço empregado pelo compositor em utilizar recursos puramente musicais para dialogar diretamente com conceitos amplos como paz, guerra e alegria. A conclusão a que chegamos é que talvez seja de fato impossível delimitar esses conceitos de forma objetiva a partir apenas de sons musicais. Mas a história da música nos mostra que essa busca teve diversas iterações ao longo do tempo. E uma das contribuições mais famosas a ela veio pelas mãos de Richard Wagner, o compositor germânico que buscou obsessivamente transformar os sons musicais nos principais narradores de suas óperas. É sobre isso, especificamente, que quero falar nesse texto.

Antes de prosseguirmos, no entanto, precisamos entender melhor quem foi Wagner, e o que de fato é uma ópera.

Nascido na cidade de Leipzig em 1813, Wagner se desenvolveu em um contexto de completa efervescência, tanto social quanto musical. Socialmente, ele testemunhou em primeira mão os desdobramentos de uma Europa pós-Revolução Francesa, com as Guerras Napoleônicas, e o surgimento de sentimentos nacionalistas que eventualmente levariam à unificação alemã, por exemplo. Do ponto de vista musical, ele é comumente apontado como o último grande representante do Romantismo, período iniciado por Ludwig Van Beethoven, e ainda hoje tido como uma espécie de auge do desenvolvimento da música erudita até aquele ponto, com o estabelecimento das grandes orquestras e a crescente exploração de temáticas mitológicas e nacionalistas em suas obras.

Em certo sentido, o romantismo e o período pós-revolução talvez sejam indissociáveis.

O fato é que, na condição de “o último dos românticos”, Wagner é tido como o compositor que levou ao limite máximo as técnicas e conceitos musicais estabelecidos por seus antecessores, em certo sentido se tornando aquele que finalizou o que havia sido iniciado por Beethoven. E ele o fez enquanto se dedicava a uma categoria específica de obra musical: as óperas.

Diferentemente das sinfonias, que por definição são obras instrumentais (sendo a 9ª Sinfonia de Beethoven a notável exceção por incluir vozes e texto, e ser adequadamente apelidada de “A Sinfonia Coral”), óperas são, por definição, obras músico-teatrais. E, assim sendo, tão ou mais importante quanto a partitura de uma ópera é o seu libreto, que por padrão contém o detalhamento verbal dos personagens e da história desenvolvida ao longo de suas canções.

Como compositor especializado em óperas, Wagner eventualmente passou a manifestar certo desgosto pela forma como elas eram feitas até então. É bem verdade que o gênero já havia sido explorado por grandes gênios da música, como Mozart e o próprio Beethoven. Mas até aquele ponto da história, óperas ainda eram, em grande parte, obras que amalgamavam duas esferas distintas de significado, que se complementavam parcialmente, sem necessariamente estabelecer relações diretas e indissolúveis entre si.

De um lado, os elementos cênicos e textuais. A estória que era contada, com seus respectivos textos, figurinos e encenações, fornecendo ao público elementos objetivos aos quais se apegar, para assim assimilar a narrativa que estava sendo exposta.

Do outro, a música. Notas, melodias, instrumentações, a atribuição de certos personagens a cantores que tivessem certos tipos de voz… Tudo isso servindo como uma espécie de moldura ou pano de fundo para a estória, ajudando a contornar em cada cena os sentimentos almejados pelo compositor, mas nunca tomando para si o papel de ativamente conta-la. Ora, se havia a possibilidade de empregar linguagem verbal e visual para isso, porque delegar aos violinos ou trompas a função de narrar um fato ou indicar a entrada de um personagem específico? Isso sequer seria possível. Ou será mesmo?

Richard Wagner entrou para a história em parte por se dispor a fazer esse questionamento. Há quem diga que ele o fez por ser extremamente controlador, e desejar que cada mínimo elemento de suas obras fosse plenamente justificado. O fato é que seu questionamento o levou a desenvolver e popularizar uma técnica composicional revolucionária: os leitmotivs, ou motivos condutores.

Para entende-los, precisamos primeiro entender que motivos são pequenos fragmentos musicais – normalmente muito rudimentares – a partir dos quais um compositor pode desenvolver ideias mais complexas, sejam rítmicas, melódicas ou, mais raramente, harmônicas. O ponto crucial aqui é notar que, ao longo de uma composição, um mesmo motivo pode se desdobrar em ideias que sejam completamente diferentes, mas que, por compartilharem uma mesma origem, tenderão a se justificar e validar mutuamente, conferindo à obra um senso de unidade estética, independentemente do quão complexa ela se torne. Eu diria que, em teoria, é possível compor sinfonias inteiras a partir de um único motivo. Mas só diria isso se já não tivesse sido provado na prática, quando Beethoven escreveu sua 5ª Sinfonia a partir de uma única ideia: tan, tan, tan, TAN.

Para tornar o conceito mais claro, clique na Primavera de Vivaldi abaixo, e compare os trechos que ocorrem em 0’15’’ e em 2’09’’. Perceba como eles soam muito semelhantes e ao mesmo tempo distintos, como se fossem uma mesma forma pintada com cores diferentes. Isso é porque se tratam de duas ideias-irmãs, desenvolvidas a partir de um mesmo motivo aplicado sobre agrupamentos diferentes de notas.

Enfim, como evidenciado por essas duas obras, anteriores até mesmo ao nascimento de Wagner, motivos puros e simples já não eram novidade à sua época. O passo crucial que o compositor germânico deu foi pensar que seria possível elevar esse conceito a um patamar superior, e utilizar motivos diferentes para representar elementos diferentes em uma mesma narrativa musical. Ora, se a orquestra executasse um mesmo fragmento melódico sempre e somente quando João aparecesse em cena, após algumas repetições o público seria condicionado a associar aquela melodia em particular àquele personagem específico. Se algum outro fragmento fosse, de forma semelhante, associado a Maria ou às migalhas de pão, o mesmo efeito seria alcançado para esses elementos narrativos.

E se o compositor eventualmente desejasse indicar que Maria estava pensando em João, poderia talvez optar por deixa-la sozinha em cena, enquanto faria a orquestra executar sutilmente o motivo que remeteria a plateia diretamente a João. E assim, a música deixaria de ser apenas um contorno para se tornar um narrador ativo, capaz de adicionar camadas objetivas de significado à estória. Tudo com base nesses singelos leitmotivs.

Essa foi a grande contribuição de Richard Wagner à música cênica, e talvez seja desnecessário dizer que, sendo um fenômeno artístico do Século XIX, ele teria grande ascendência sobre uma revolução que se iniciaria logo em seguida: a ascensão do cinema.

Os leitmotivs wagnerianos estão, hoje, na base daquilo que chamamos de músicas-tema, e portanto, extremamente presentes em toda a cultura pop. Se hoje existem pequenos fragmentos musicais que são capazes de instantaneamente remeter milhões de pessoas ao Império Galático, ao Condado ou aos Vingadores, é porque um dia existiu Richard Wagner. E, se é verdade que a música em si segue sendo uma ferramenta imperfeita para a expressão de significado objetivo, também é verdade que Wagner elevou de forma crucial o seu poder de agir como elemento condutor na narração de uma estória.